「インプラントのまわりの骨が減ることがある」と聞くと、少し不安になる方もいらっしゃるかもしれません。実はこれは、インプラントの構造によって起こることがある現象で、特に問題があるわけではなく、一定の範囲内であれば自然な反応でもあります。

ただし、長い目で見たときには、この「骨の吸収」がインプラントの安定性や寿命に関係することもあるため、なるべく抑える工夫が必要です。

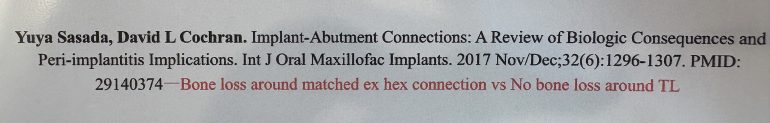

近年の研究では、インプラントと上部構造(人工の歯)をつなぐ部分、いわゆる「接合部」の構造が、この骨吸収に大きく影響していることがわかってきました。

昔から使われている「バットジョイント」というタイプの接合方法では、インプラントと人工歯のつなぎ目にわずかなすき間ができることがあり、ここに細菌がたまりやすいと言われています。すると体の免疫が働いて炎症が起き、炎症を避けるように骨が少しずつ下がっていくのです。これが、インプラントの周りで見られる辺縁骨の吸収です。

一方で、最近ではこのような吸収を防ぐ構造のインプラントも登場しています。例えば「ティッシュレベルタイプ」と呼ばれるインプラントは、細菌が入りやすい接合部が骨の位置ではなく、歯ぐきの中にあります。そのため、骨からは距離があるぶん、炎症が骨に及びにくく、骨が守られやすいという特長があります。

また、プラットフォームスイッチと呼ばれる構造では、人工歯との接合部がインプラントの中心側に寄せられており、骨との間に「水平方向の距離」をつくることで、同じく炎症から骨を守ろうとする工夫がされています。

こうした違いを理解しながらインプラントを選ぶことで、インプラントの長持ちやインプラント周囲炎の予防にもつながっていきます。

ひのまる歯科では、千駄木周辺にお住まいの方々に向けて、骨の状態や歯ぐきの厚み、将来のメンテナンスまで考えたインプラント治療をご提案しています。

「前に他の歯医者で骨が少ないって言われた」「インプラント周囲炎が心配」といったご相談も、遠慮なくお聞かせください。一緒に、安心して使い続けられる治療方法を考えていきましょう。