セラミックスクラウン(e.max)の長期臨床成績について

Kenneth A Malament, J Prosthet Dent. 2021 Oct;126(4):533-545.

データ収集は2003年から16.9年間行われた。

738名が参加し、2392本のセラミックスクラウン(e.max)が装着された。

被検者の平均年齢は62歳だった。

16.9年間のセラミックスクラウンの生存率は96.49%だった。

失敗率に関して、上顎と下顎、精査、年齢による有意差は無かった。前歯や奥歯等の部位による有意差も無かった。

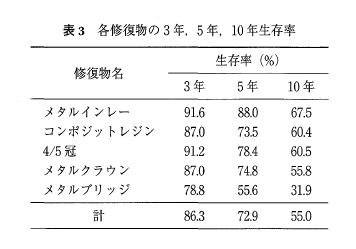

保険制度での金属の被せ物(メタルクラウン)の長期臨床成績については10年生存率55.8%だった。(口腔衛生会誌 J Dent Hlth 58:16−24,2008)

この臨床成績から、見た目が美しいことはもちろんですが、長く快適な生活を送るために、

ひのまる歯科では被せ物の治療を行う時には、セラミックスクラウン(e.max)を第一選択肢としてお勧めしています。

セラミックスインレー/アンレー(e.max)の長期臨床成績について

Kenneth A Malament, J Prosthet Dent. 2021 Oct;126(4):523-532.

データ収集は2005年から15年間行われた。

304名が参加し、556本のセラミックスインレー/アンレー(e.max)が装着された。

被験者の平均年齢は62歳だった。

10.9年間のセラミックスインレー/アンレーの生存率は95.5%だった。

失敗率に関して、上顎と下顎、精査、年齢による有意差は無かった。前歯や奥歯等の部位による有意差も無かったが、大臼歯の失敗が多かった。

失敗の原因は破折・チッピングが最も多かった。

(詰め物が割れたり欠けたりして、患者さんの歯には問題ない)

ゴールドインレー/アンレー(金の詰め物)の長期臨床成績について

S P Studer J Oral Rehabil. 2000 Jun;27(6):461-72.

50名が参加し、303本のゴールドインレー/アンレーが装着された。

被験者の平均年齢は56.2歳だった。

10年間の生存率は96.1%だった。15年では92.2% 20年では87% 30年では73%だった。

前歯や奥歯等の部位による有意差は無かった。

再治療の原因は虫歯の再発が40.5%と最も高かった。

保険制度での金属の詰め物(メタルインレー 銀色の詰め物)の長期臨床成績について

(口腔衛生会誌 J Dent Hlth 58:16−24,2008)

対象歯数は103歯だった。

10年生存率67.5%だった。

再治療の原因としては、虫歯の再発が72.4%と最も高かった。

(虫歯の再発が原因のため、さらに歯を多く削る必要があります。)

これらのことから、ひのまる歯科では詰め物の治療を行う時は長く快適な生活を送るためにセラミックスインレー/アンレー(e.max)が第一選択肢になります。

ただし、強く力のかかる奥歯で見た目が気にならない場所であれば、ゴールドインレー/アンレー(金の詰め物)を勧めることもあります。